目次

第一章 概念解碼:都會區的全球範式與香港實踐

1.1 世界都會區發展典範

從紐約大都會區的「三州規劃」到東京首都圈的廣域行政,國際經驗顯示巨型城市群發展需突破行政邊界。粵港澳大灣區11城協作框架下,北部首都圏實質構成「灣區中的特區」,其規劃借鏡新加坡裕廊東智慧生態城與深圳前海深港現代服務業合作區的產城融合經驗。

1.2 香港空間戰略的典範轉移

對比過往新市鎮開發的「臥城」模式,北部都會區採用「15分鐘生活圈」的TOD(Transit-Oriented Development)理念。規劃文件顯示將整合邊境禁區釋放的3,000公頃土地,相當於港島北岸建成區的1.8倍,標誌著香港從「維港都會」向「雙都會中心」的空間革命。

1.3 法律框架創新

《北部都會區發展條例》草案首創「特別發展機制」,允許在特定區域實施「規劃、地政、環境三審合一」的快速審批流程。此舉突破現行《城市規劃條例》需時7年的法定程序,引發法律界對程序正義的爭論。

第二章 歷史經緯:從邊陲禁地到國家門戶

2.1 軍事禁區的百年演變

1898年《展拓香港界址專條》劃定的「邊境禁區」,在1951年港英政府頒布《邊境封閉區域令》後形成寬約半英里的軍事緩衝帶。2012年首階段縮減至400米,2016年全面開放後釋出2,800公頃土地,為都會區奠定空間基礎。

2.2 深港融合的三十年進程

– 1997年落馬洲口岸日均通關量不足萬人次

– 2007年「深港創新圈」協議簽署

– 2017年廣深港高鐵西九龍站實施「一地兩檢」

– 2021年《北部都會區發展策略》提出建設「雙城三圈」

2.3 國家戰略的空間投射

「十四五」規劃明確香港「八大中心」定位,北部都會區實質承載國際創科中心與文化藝術交流中心功能。其空間布局呼應《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中「深圳-香港」極點的聚合效應。

第三章 空間解構:六大功能板塊的戰略配置

3.1 創科中軸帶

規劃建設中的港深創科園佔地87公頃,將與深圳科創園區形成「一河兩岸」創新走廊。政府文件披露將引進10所國家重點實驗室,目標集聚500家高科技企業。

3.2 口岸經濟圈

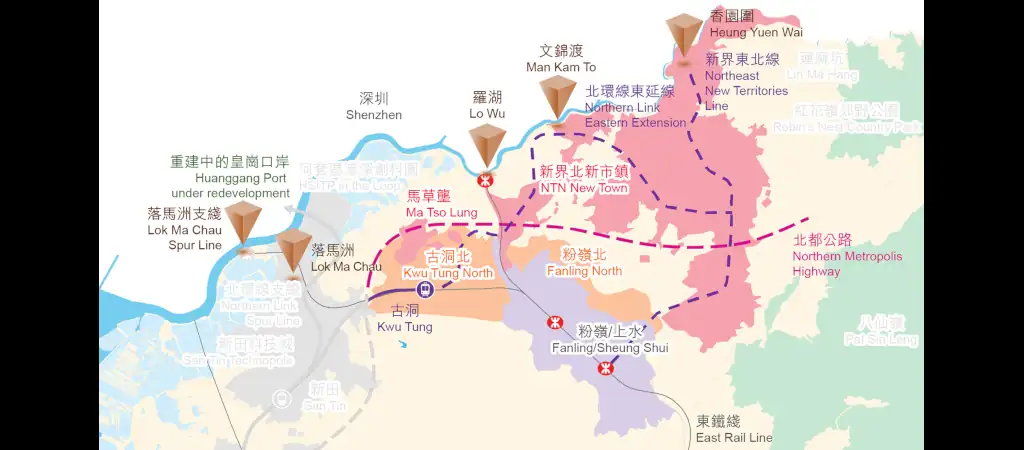

新田科技城毗鄰落馬洲口岸,規劃中的港鐵北環線東延段將實現8分鐘直達深圳福田站。經濟學人智庫預測,口岸經濟區可創造12萬個就業崗位。

3.3 生態保育系統

佔地2,000公頃的濕地保育公園將採用「發展權轉移」機制,允許開發商通過購買保育地積比來平衡建設需求。環保團體質疑該制度可能導致零碎化保育。

3.4 文化樞紐群

擬建中的文博設施包括:

– 故宮文化博物館分館

– 國家非遺展示中心

– 國際演藝綜合體

文化界關注西九龍文化區與北部都會區的定位分工。

3.5 新田交通樞紐

規劃中的港深西部鐵路(洪水橋至前海)將實現15分鐘軌道通勤,配合北環線支線形成「三橫三縱」軌道網絡。土木工程署估算需新建22公里地下隧道。

3.6 宜居生活區

採用「垂直城市」理念設計的智慧社區,規劃人口密度達每公頃3,000人。將試行「社區設施綜合體」模式,整合學校、醫療、商業於單一建築群。

第四章 經濟變革:香港產業結構的空間重組

4.1 創科產業聚落

對標深圳南山科技園,規劃建設「微電子研發中試基地」與「生物醫藥加速器」。創新科技署擬推出「科研用地BOT」模式,允許企業帶技術競標土地。

4.2 專業服務升級

跨境法律服務園區將試行「粵港澳聯營律所2.0版」,允許三地律師共同設立合夥制事務所。會計界籌備「大灣區會計準則協調中心」。

4.3 口岸經濟新模式

「合作查驗、一次放行」的新皇崗口岸將配套免稅商業城,借鏡迪拜機場自由區的「前店後倉」模式。經濟學家預測口岸經濟區年貿易額可達6,000億港元。

4.4 土地財政轉型

發展局研究「基礎設施債券」融資方案,計劃發行30年期債券籌集2,000億港元。同時擬引入「土地增值回收」機制,對私營項目徵收40%的增值收益。

第五章 社會衝擊:人口遷移與社區重構

5.1 新移民潮預測

政府人口估算報告顯示,2040年北部都會區將容納250萬人口,其中60萬為跨境工作者。社會學界關注「雙城生活」模式對家庭結構的影響。

5.2 原居民安置爭議

古洞北發展涉及36條原居村落搬遷,部分鄧氏宗族村史可溯至明朝。法定補償標準與「祖堂地」處置引發多宗司法覆核。

5.3 跨境社會服務創新

試點中的「港式醫院深圳辦」與「跨境安老院舍」,採用電子病歷互通與醫保跨境結算。社福機構籌建「大灣區社工資格互認制度」。

第六章 環境挑戰:生態與發展的世紀博弈

6.1 濕地補償機制

環評報告要求對受影響的600公頃濕地實施「1:1.5比例異地補償」,將在南生圍營造人工濕地。環保團體質疑生態系統不可替代性。

6.2 低碳城市實驗

規劃要求新建築100%符合「近零能耗」標準,區域供冷系統可節能35%。能源公司計劃鋪設50公里氫氣輸送管道。

6.3 氣候韌性設計

海綿城市設計標準將防洪能力提升至200年一遇,地勢最低的蠔殼圍區域將抬升地基4.5米。天文台研擬「極端天氣停工預警系統」。

第七章 治理創新:跨域協作的制度突破

7.1 粵港合作新機制

「聯合規劃專班」實施「三統三分」原則:統一規劃、分區標準;統一市場、分關境管轄;統一生態、分頭執法。

7.2 智慧城市治理

將部署10萬個物聯網傳感器,城市運營中心採用數字孿生技術。個人資料私隱專員公署制定《跨境數據流動負面清單》。

7.3 公眾參與革新

開發「元宇宙公眾諮詢平台」,採用VR技術模擬規劃效果。同時試行「參與式預算」,將5%基建預算交由社區決定用途。

結語:新都會主義的香港答卷

北部都會區的深層意義在於突破「城邦經濟」局限,在「一國兩制」框架下探索尺度重構的創新路徑。其成敗關鍵在於能否建立「跨制度生產力」,既保持普通法體系優勢,又能對接大灣區要素市場。這項世紀工程終將改寫珠江口的經濟地理版圖,為全球城市治理提供「香港方案」。

北部首都圏(英語:Northern Metropolis、以下とも呼ばれます:北都),為香港政府發展中之計劃。於2021年10月6日由時任行政長官林鄭月娥提出,為2021年度香港行政長官施政報告之一部份,預料會於20至30年內分階段實施。

さらに読む: